হালফিল বয়ান

অশান্ত দক্ষিণ এশিয়া ও আল্লামা ইকবালের চিন্তা

ড. মাহফুজ পারভেজ

প্রকাশ: ০৬ মে ২০২৫, ১২:০০ এএম

প্রিন্ট সংস্করণ

|

ফলো করুন |

|

|---|---|

রাজনৈতিক লালসা, ধর্মীয় উগ্রতা ও জাতিগত ভেদনীতির কারণে তীব্র হিংসায় আবর্তিত সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া তথা ভারতীয় উপমহাদেশ। গুজব, সন্দেহ, ষড়যন্ত্র, সংঘাত, নিপীড়ন তো আছেই, চলছে যুদ্ধের মহড়াও।

একদা ‘হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন-শক-হুন-দল পাঠান, মোগল এক দেহে হলো লীন’ হয়ে বিশ্বসভ্যতার অপার বিস্ময় রচনা করেছিল, সেখানে এখন ভ্রাতৃঘাতী রক্তপাত, ধর্মীয় মৌলবাদের হুংকার ও সাম্প্রদায়িক শক্তির মচ্ছব। ক্ষমতার দম্ভে মদমত্ত হয়ে ধর্মীয়, জাতিগত, ভাষাগত সংখ্যালঘুদের কোণঠাসা ও নিষ্পেষণের অবর্ণনীয় বর্বরতা ছড়িয়ে পড়েছে প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিকভাবে বহুমাত্রিক, বহুভাষিক, বহুধর্ম, বহুস্বরের মিলনস্থল এ উপমহাদেশে।

গঙ্গা-যমুনা মৈত্রীর আবহ তছনছ করে উন্মত্ততা, মিথ্যাচার ও জবরদস্তির তাণ্ডবে উপমহাদেশ যখন ঘৃণা বা ‘নফরতের বাজারে’ পরিণত হয়, তখন রক্তপিপাসু-হিংস্র শাসকের বিরুদ্ধে মহত্তম মানুষেরা ‘মহব্বতের সওদা’ বা ‘ভালোবাসার পণ্য’ নিয়ে উপস্থিত হন এবং বিভাজনের রক্তনদীর ধ্বংসাত্মক গতি থামিয়ে দিতে চেষ্টা করেন মিলন ও সম্প্রীতির শক্তিতে। ব্রিটিশ ত্রাসে ছিন্নভিন্ন দিল্লিতে প্রেমের বার্তা দিয়েছিলেন মীর্জা আসাদুল্লাহ খান গালিব।

ভারতীয় সমাজের হানাহানি ও সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন সন্ত কবীর, তুলসী দাস, নানক। উপমহাদেশের দুই সমৃদ্ধ ভাষা যথাক্রমে বাংলা ও উর্দুতে মানবতার জয়গান গেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও আল্লামা ইকবাল। দেশবিভাগের সংকুল পরিস্থিতিতে মানবিক আর্তি জাগিয়ে ছিলেন হাসরাত মাহানী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, সাদত হাসান মান্টো, ফয়েজ আহমাদ ফয়েজ, কৃষাণ চন্দ।

সাতচল্লিশের রক্তমথিত বিভাজনের আশি বছর হতে চললেও বিভেদ-বিভক্তি মোটেও কমেনি। বরং উগ্র সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পাল্লায় পড়ে আরও বেড়েছে। সাধারণ মানুষ তো বটেই, মিলন ও সম্প্রীতির বরপুত্রদেরও প্রান্তিক অবস্থানে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। উপমহাদেশের সাংস্কৃতিক আইকন এবং মানুষ ও মানবতার কণ্ঠস্বর গালিবকে বলা হচ্ছে শুধুই উর্দু-ফারসি কবি, রবীন্দ্রনাথকে হিন্দু আর নজরুলকে মুসলিম সম্প্রদায়ের কবি। ইকবাল, যার সাহিত্য স্পর্শ করেছে ইরান, ভারত, পাকিস্তানসহ সমগ্র উপমহাদেশ, তাকেও গণ্ডিবদ্ধ করা হয়েছে। আমজনতাকে রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচার ও ঘৃণার মাধ্যমে নেতিবাচক পরিসরে পাঠিয়ে মানুষ ও মানবতার কণ্ঠস্বর থেকে দূরে রাখা হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ পড়লে নজরুল পড়া যাবে না, গালিব বা ইকবালের সুষমায় স্নাত হওয়া যাবে না, এমনই এক কূপমণ্ডূক আবহ তৈরি করা হয়েছে রাজনৈতিক লালসা, ধর্মীয় উগ্রতা ও জাতিগত ভেদনীতির মাধ্যমে। অথচ দক্ষিণ এশিয়ার নান্দনিক দর্শন ও সুললিত সাহিত্য কখনোই অনুধাবণ করা সম্ভব হবে না এবং মানবিকবোধ জাগ্রত করা যাবে না গালিব, ইকবাল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রমুখকে বাদ দিয়ে। বিশেষত অশান্ত দক্ষিণ এশিয়া তথা ভারতীয় উপমহাদেশে শান্তি, স্থিতি, সম্প্রীতি ও মানবিকতার নবজাগরণের জন্য তাদের জীবন ও কর্ম অধ্যয়ন ও আত্মস্থ করা জরুরি।

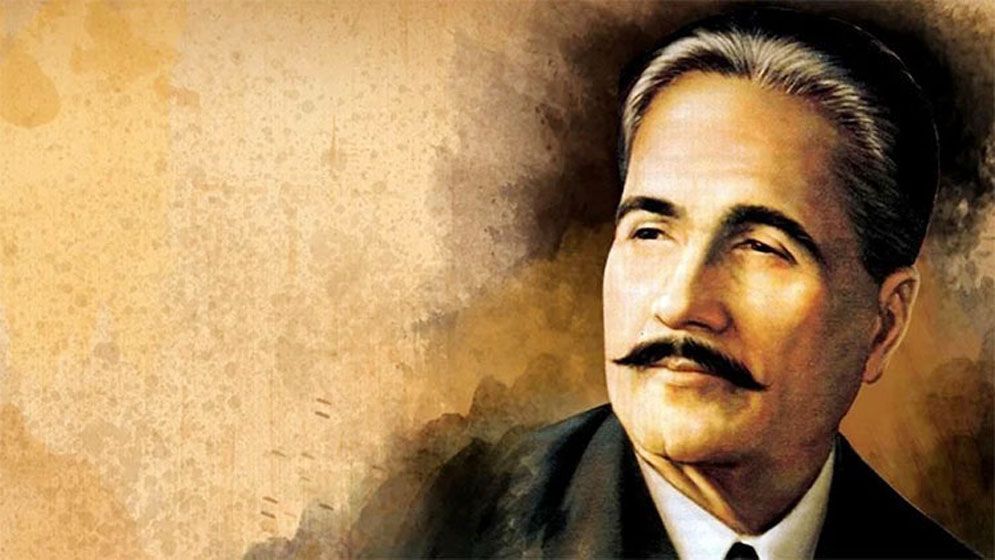

২১ এপ্রিল ছিল উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা ইকবালের (১৮৭৭-১৯৩৮) মৃত্যুবার্ষিকী। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, দার্শনিক, ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদ। ১৯৩৮ সালে, ব্রিটিশ আমলে ও পাকিস্তান সৃষ্টির আগে, ৬০ বছর বয়সে ইকবালের মৃত্যু শুধু একজন কবির জীবনাবসানের নয়-তা ছিল এক আলোকিত যাত্রার সমাপ্তি, যা কবিতার গণ্ডি ছাড়িয়ে দর্শন, আধ্যাত্মিকতা ও রাজনৈতিক চিন্তাধারায় গভীরভাবে প্রোথিত। পাকিস্তানে বহুলভাবে চর্চিত হলেও তিনি পাকিস্তান রাষ্ট্র দেখে যেতে পারেননি। তিনি ছিলেন উপমহাদেশের সাংস্কৃতিক সম্পদ। ইকবালের কৃতিত্ব হলো তার কবিতা এখনো পাঠককে নাড়া দেয়। Poet of The East ইকবালের প্রেরণা পরবর্তী প্রজন্মের হৃদয়ে দিয়েছে বিপ্লবের শক্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় দিয়েছে নতুন মাত্রা। আফগানিস্তান, ইরান, তুরস্ক থেকে শুরু করে পৃথিবীর নানা প্রান্তের চিন্তকদেরও অনুপ্রাণিত করেছেন তিনি। খোদ সৈয়দ আলি খোমেনি ১৯৮৬ সালে ঘোষণা করেন : ইরান ইকবালের স্বপ্নের বাস্তবায়ন। আমরা তার দেখানো পথে হাঁটছি।

অবিভক্ত ব্রিটিশ ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের শিয়ালকোটে (বর্তমানে পাকিস্তানের অংশ) জন্ম নেওয়া ইকবাল লাহোর, কেমব্রিজ ও মিউনিখে পড়াশোনা করে পূর্ব ও পশ্চিমের দার্শনিক ঐতিহ্যে পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি ফারসি ও উর্দু ভাষায় কবিতা রচনা করেন, যেখানে সুফিবাদের মরমি উপলব্ধি ও পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের সমন্বয় ঘটেছে। তার বৌদ্ধিক উচ্চতা সমকালীন অবস্থানকে ছাড়িয়ে যুগান্তরের দিগন্ত স্পর্শ করে কালোত্তীর্ণ পরিসরে স্থান পেয়েছে। তার কবিতায় অলংকার ব্যবহারের পাশাপাশি ছিল আত্মিক জাগরণের আহ্বানও। তার ‘শিকওয়া’, ‘জওয়াব-ই-শিকওয়া’, ‘লব পে আতি হ্যায় দোয়া’ এবং ‘সারে জাহাঁ সে আচ্ছা’র মতো কবিতাগুলো প্রজন্মের পর প্রজন্মের স্মৃতিতে অম্লান।

‘শিকওয়া’তে যেখানে তিনি সৃষ্টিকর্তার প্রতি প্রশ্ন তোলেন, সেখানে ‘জওয়াব-ই-শিকওয়া’তে তিনি গভীরভাবে সেই প্রশ্নের উত্তর দেন, যা তার আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের সাহস ও গভীরতা প্রকাশ করে। ইকবালের খুদি-ভাবনা তার অনন্য বৈশিষ্ট্য নির্মাণ করেছে। বলা যায়, ইকবালের দার্শনিক ভাবনার কেন্দ্রে ছিল ‘খুদি’, যা শুধু অহং নয়, বরং আত্মার ঐশ্বরিক সম্ভাবনা ও নৈতিক শক্তির প্রতীক। ইকবালের দৃষ্টিতে মানুষ শুধু ভাগ্যের হাতে বন্দি এক অক্ষম সত্তা নয়, বরং এক সৃষ্টিশীল সহযাত্রী, যিনি চিন্তা করেন, নেতৃত্ব দেন এবং নিজেকে আলোকিত করেন ও সমাজকে জাগ্রত করেন। ঔপনিবেশিক শাসনে সমাজ ও সাংস্কৃতিক ভাঙনের যুগে ইকবালের আহ্বান ছিল আত্মিক দৃঢ়তা ও আধ্যাত্মিক পুনরুত্থানের এক গর্বিত উচ্চারণ : ‘খুদি কো কর বুলন্দ ইতনা কে হর তাকদির ছে পেহলে/খোদা বান্দেছে খোদ পুঁছে বাতা তেরি রাজা কিয়া হ্যায়!’ [অর্থাৎ খুদিকে ততটাই উপরে তোলো; যেন প্রতিবার ভাগ্য লেখার আগে খোদা তোমাকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘তোমার অভিপ্রায় কী?’]

ইকবালের খুদির অস্তিত্ব ইচ্ছাময়। প্রচেষ্টা ও ইচ্ছার দিকে মানুষ যত অগ্রসর হয়; জীবনের পথে সে তত উন্নত। ইচ্ছাময় জীবন সম্প্রসারণশীল। ইচ্ছার সম্প্রসারণের মধ্য দিয়েই খুদি শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের রূপ লাভ করে। গতিতে জীবন; স্থিতিতে মরণ, এটাই ইকবালের বিশ্বাস। তার মতে, ইতর প্রাণী সহজাত প্রবৃত্তির বশেই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে থাকে। কিন্তু মানুষ উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশকে করে নিয়ন্ত্রণ। পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণাধীন করার জন্য ও পরিবেশের ওপর প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য মানুষ তার ইচ্ছাকে সম্প্রসারিত এবং খুদিকে বিকশিত করে। তার মানে, খুদি মানুষকে আুত্মপ্রত্যয়ী করে তোলে।

রাজনৈতিক চিন্তাবিদ ইকবাল ছিলেন নবজাগরণের স্বপ্নদ্রষ্টা। যদিও ইকবাল প্রধানত কবি হিসাবে পরিচিত, তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞাও ছিল অত্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। ১৯৩০ সালে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে তিনি ভারতের মুসলমানদের জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখান, যা পরবর্তীকালে পাকিস্তান হিসাবে বাস্তবায়িত হয়। যদিও পাকিস্তান গঠনের নয় বছর আগেই তার মৃত্যু ঘটে, তবুও ইকবালকে এ রাষ্ট্রের আত্মিক জনক হিসাবে গণ্য করা হয়। তবে তার চিন্তায় ছিল না সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা-তিনি চেয়েছিলেন এক ন্যায়ভিত্তিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের সমাজ।

ইকবাল শুধু পাকিস্তানের জাতীয় কবি হিসাবে নয়, বরং ভারত, ইরান, আফগানিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যের নানা অংশেও তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। তিনি এমন এক উত্তরাধিকারের সেতু রচনা করেছেন, যা ফারসি কাব্যিকতা, ইসলামি আধ্যাত্মিকতা ও পাশ্চাত্য দর্শনের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করে। তেহরান থেকে দিল্লি পর্যন্ত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তার দর্শন আজও গুরুত্বের সঙ্গে অধ্যয়ন করা হয়। তার কাজ প্রেরণা দেয় শিক্ষাবিদ, সংস্কারক, কবি ও আধ্যাত্মিক পথিকদের। আজকের প্রেক্ষাপটেও ইকবাল প্রাসঙ্গিক। তার জন্ম কিংবা মৃত্যুবার্ষিকীতে অনুসন্ধান করা হয়, আজকের পরিচয় সংকটে ভোগা, ভোগবাদী ও আত্মিক ক্লান্তিতে নিমজ্জিত বিশ্বে ইকবালের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা। তার বাণীতেই রয়েছে সেই দিকনির্দেশনা- ‘নিজের ভেতরের আগুন জ্বালাও, নৈতিক দিকনির্দেশনা পুনরুদ্ধার করো এবং এক জাগ্রত, ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে আত্মনিয়োগ করো।’ তার ভাষায় : উঠো মেরি দুনিয়া কে গরিবোঁ কো জাগা দো,/কাখ-এ-উমরা কে দর-ও-দিওয়ার হিলা দো। [উঠে দাঁড়াও, আমার পৃথিবীর দরিদ্রদের জাগিয়ে তোলো, ধনীদের প্রাসাদের ভিত্তি কাঁপিয়ে দাও।]

স্যার মোহাম্মদ ইকবালের জীবন ও কর্ম প্রমাণ করে, কবিতা কীভাবে ভবিষ্যদ্বাণীতে রূপ নিতে পারে, চিন্তা কীভাবে কর্মে পরিণত হয়। তাকে শুধু কাব্য পাঠের মধ্য দিয়ে স্মরণ করা হয় না, বরং তার সাহস, নীতি এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে অন্তরে ধারণ করা হয়। বিদগ্ধ মানুষের কাছে ইকবালকে স্মরণ করা মানে শুধু আনুষ্ঠানিকতা কিংবা শুধু একজন মহান ব্যক্তিত্বের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ নয়-বরং এক মিশনের পুনরুজ্জীবন-বৌদ্ধিক জাগরণ, আত্ম-আবিষ্কার এবং সত্যের প্রতি একনিষ্ঠ অঙ্গীকার।

দক্ষিণ এশিয়ার সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে আল্লামা ইকবালের প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য, বিশেষত রাজনৈতিক আদর্শ, আত্মসচেতনতা এবং সামাজিক জাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে এবং ক্ষুদ্রতা ও বিভাজনের বিপরীতে ইকবালের চিন্তা ও দর্শন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আত্মসচেতনতা ও আত্মনির্ভরতার দার্শনিক ভাবনাজাত ইকবালের ‘খুদি’ দর্শন ছিল আত্মপরিচয়ের বিকাশ ও আত্মনির্ভরতা অর্জনের আহ্বান। আজকের দক্ষিণ এশিয়ায়-বিশেষত বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝে-এ আত্মসচেতনতার প্রয়োজন আরও বেড়েছে, যেখানে আত্মপরিচয়, রাজনীতি, ধর্মীয় চেতনা ও উন্নয়ন প্রশ্নে সংকট ও বিভ্রান্তি প্রকট, সেখানে ইকবালের চিন্তার অনুধ্যান নতুন পথের সন্ধান দিয়ে সংকট-মুক্তির দিশা জাগাতে পারে।

পশ্চিমা আধিপত্যের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধ ছিল ইকবালের অন্যতম এক বৈশিষ্ট্য, যা বর্তমানে আরও জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইকবাল উপনিবেশবাদ ও পশ্চিমা বস্তুবাদী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে মুসলিম উম্মাহর নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের কথা বলেছেন।

ইসলামী ঐক্য ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার শিক্ষায় ইকবাল উপমহাদেশের পথভ্রষ্ট মানুষের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন। রাজনৈতিক ভাবনায় মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের আহ্বান ছিল তার লেখায়। পাকিস্তানের ধারণা তথা মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির ধারণা মূলত তারই চিন্তার ফসল। আজকের প্রেক্ষাপটে, যখন মুসলিম দেশগুলো আঞ্চলিক বিভাজন ও সংঘাতে জর্জরিত, তখন ইকবালের ঐক্যের দৃষ্টিভঙ্গি দক্ষিণ এশিয়ার জন্য পথনির্দেশক হতে পারে।

নবজাগরণ ও মানবিকতার দীক্ষাও পাওয়া যায় ইকবালের জীবন ও সাহিত্যকর্মে। শুধু মুসলিম সমাজের নয়, বরং সমগ্র মানবতার মুক্তির জন্য কল্যাণকামী সমাজ গঠনের পক্ষে ছিলেন তিনি। তার কাব্যে মানবতাবাদী আদর্শও বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় বিভাজন, সাম্প্রদায়িকতা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে এ দর্শন আজও অত্যন্ত সময়োপযোগী।

তারুণ্যের জাগরণ সব সময়ই ইকবালের প্রত্যাশায় ছিল। তার কাব্য ও চিন্তায় যুবসমাজের জন্য আহ্বান ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী। তিনি বিশ্বাস করতেন, ‘শাহিনে’র মতো মুক্তচিন্তাশীল, সাহসী ও আত্মনির্ভরশীল তরুণরাই সমাজ বদলাতে পারে। আজকের দক্ষিণ এশিয়ার তরুণদের মধ্যে এ আত্মিক জাগরণ ঘটানো প্রয়োজন, যা ইকবালের দর্শনে প্রতিফলিত।

বহুল পরিচিত ‘তারানায়ে মিল্লাতে’ ইকবাল গেয়েছেন : আরব হামারা চীন হামারা হিন্দুস্থা হামারা/মুসলিম হ্যায় হাম ওয়াতান হ্যায় সারে জাহা হামারা [অর্থাৎ আরব আমার ভারত আমার চীন আমার নয় গো পর/মুসলিম আমি সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে রয়েছে আমার ঘর]। ইকবালের চিন্তার মূল শেকড় প্রোথিত রয়েছে ইসলামের প্রাণশক্তির নবজাগরণে। দার্শনিক নিৎশে ও বার্গসৌঁর প্রভাব থাকলেও জালালউদ্দিন রুমিই তার ভাবগুরু। তিনি ইসলামি দর্শন এবং ইউরোপীয় চিন্তার মধ্যে ঐক্য কামনা করেছেন, যে ঐক্যের উপলব্ধি বিপন্ন মানবতা ও আক্রান্ত মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণের জন্য আত্মস্থ করা অতীব জরুরি।

প্রফেসর ড. মাহফুজ পারভেজ : চেয়ারম্যান, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়